コストダウンの目標と効果的手法|コスト分析を後押しする経営指標

コストダウンは企業存続の生命線になる。

なぜなら、ライバルよりも低コストでより良い商品やサービスを提供することが、企業存続の絶対条件になるからだ。

この記事では、コストダウンの目標と効果的手法、並びに、コスト分析を後押しする経営指標について、詳しく解説する。

コストダウンの目的とは?

コストダウンの目的は二つある。

ひとつは「利益の拡大」、もう一つは「競争優位性の向上」である。

会社の売上を獲得するために支出される経費は全て会社の必要コストになる。商品仕入もコスト、人件費や水道光熱費もコスト、地代家賃もコストだ。

コストゼロで儲けることができれば笑いが止まらないが、現実はそれほど甘くはなく、一定の売上を上げるには、必ず、一定のコストがかかる。

そして、コストを売上以下に抑えることが出来なければ、利益も競争優位性も生まれない。

つまり、日頃のコストダウンの成果次第で、会社の利益、強いては、競争優位性が決まってしまうのだ。

コストダウンの効果とは?

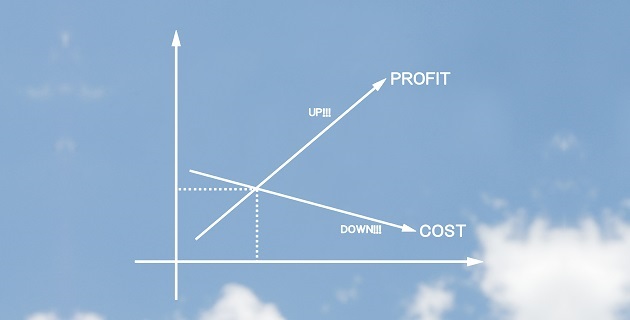

売上とコストは対の関係性にあるので、コストの増減は、常に会社の存続を左右する利益に直結する。

売上に対するコストが少ないほど利益が増え、逆に、売上に対するコストが多くなるほど利益が減少する。万が一、売上以上のコストがかかると利益がゼロ(赤字経営)になり経営が破たんする。

つまり、コストダウンなくして、会社の利益拡大も、会社の存続もあり得ないということだ。

また、コストダウンは、企業の競争優位性を決定付ける。

例えば、他社よりも低コストで商品を提供することができれば競争の優位性が高まるが、他社よりも高コストになると、途端に競争の優位性が失われる。

コストダウンの効果は利益拡大と競争優位性の向上にあり、これこそがコストダウンの主たる目的(目標)になる。

コストダウンを効果的に進めるには?

利益拡大と競争優位性の向上は企業存続の必須条件なので、コストダウンは会社経営の必須活動になる。

しかし、目標がない中で闇雲にコストダウンを進めても、効果的な実績は上がらないし、失敗リスクも高い。

また、一つひとつのコストと売上(事業活動)との関係性を分析せずに進めるコストダウンも、効果が上がらない典型になる。

コストダウンの効果を上げるには、正しい現状認識のもとで明確な目標を掲げ、費用対効果を意識することが欠かせない。

繰り返すが、闇雲なコストダウンは経営悪化のリスクが高い。コストダウンを成功させるには、然るべき目標と基本の改善手法を理解することが欠かせない。

コストダウンの目標指標と効果的手法

中小企業のコストダウンを効果的に進めるには、「正しい現状認識」と「目標設定」が重要になる。

つまり、スタート地点とゴール地点が曖昧では、コストダウンを効果的に進めることができない、ということだ。

正しい現状認識と目標を掲げたうえで、コストダウンをどのように進めるかが経営手腕の見せ所ともいえるが、コストダウンの目標は、経営指標を活用するのが良い。

例えば、「売上原価率」と「経費率」などは、コストダウンの目標指標として使える代表的な経営指標になる。

売上原価率は売上に占める売上原価の構成比率で、経費率は売上に占める販売管理費の構成比率だが、何れの指標も、コストダウンの効果を押し上げる数値目標として、有効活用できる。

売上原価率=(売上原価÷売上)×100

経費率=(販売管理費÷売上)×100

数値目標がコストダウンの効果を押し上げる

売上原価率と経費率、この二つの経営指標を活用し、正しい現状認識の下で目標がセットされると、改善目標と改善手段が明らかになり、効果的にコストダウンの実績を上げることができる。

例えば、現状の売上原価率が50%で、目標を45%に設定したとすると、コストダウンの目標値はマイナス5%になる。

単純に、「売上原価を削減する」というコストダウン手法と、「売上原価率を5%削減する」というコストダウン手法を比べた場合、効果的にコストダウンの実績を上げることができるのは、後者の「数字のある目標」だ。

経験上、具体的な数値目標があると、具体性のあるコストダウンの手法やアイデアが生まれやすくなる。

また、コストダウンのアイデア毎に想定改善値を算出すると、目標達成のためにすべきことを分かりやすく整理することができるので、コストダウンを効率的に進めることができる。

さらに、経営者と社員の間に共通の数値目標が生まれると、全社員が同じ目的意識のもとにコストダウンに取り組むことが可能になる。

共通認識と共通目標ほど大きなコストダウン効果を生み出す環境はない。参考まで、代表的な売上原価と経費のコストダウンの手法を紹介する。

売上原価のコストダウン手法

仕入先を工夫して仕入単価を下げる、容器等の包材を工夫して包材単価を下げる、歩留まりや廃棄率を改善して製造原価を下げる、製造効率を工夫して製造原価を下げる。

経費のコストダウン手法

不要不急のコストを一律カットする。売上貢献度の低いコストを一律カットする。消耗品の調達先を工夫して消耗品費を下げる、印刷物や広告物の発注先を工夫して広告宣伝費を下げる、営業効率を工夫して人件費を下げる。

労働効率の改善も有効なコストダウン手法

中小企業のコストダウンは、仕入や消耗品等々、金額が目にみえる部分に着目する手法の他にも、金額が目に見えないコストロスを改善してコストダウンを図る手法もある。

それは、労働効率のコストロスを改善して、コストダウンを図る手法である。

労働効率の改善は、場合によって金額が目に見えるコストダウンよりも数倍の効果を得られることがある。

例えば、一人の社員が1時間に10個の商品を作るのと、20個の商品を作るのでは、商品1個あたりの人件費コストが2倍も違う計算になる。

或いは、一人の社員が1時間に10個の商品を売るのと、20個の商品を売るのでは、上の例と同じく、商品1個あたりの人件費コストが2倍も違う計算になる。

労働効率のコストロスが発生する主な場所は「製造現場」と「営業現場」、この2つの領域に絞られる。

例えば、製造効率や営業効率に無駄やロスがあれば、1円、10円、100円と、無駄なコストが垂れ流しになる。

コストロスは利益の喪失、コストダウンは利益の増額という公式が成り立つので、コストロスを解消すれば、自ずとコストダウンに繋がる。参考まで、製造現場と営業現場コストロスのポイントを紹介する。

製造現場のコストロス

製造現場の労働効率のコストロスは、製造効率の低下が大きな原因である。製造効率の最適化を行うには、製造商品の組み合わせや人員配置、製造ラインの組み換え等々、様々な非効率要因を洗い出し、コストロスを探る必要がある。

営業現場のコストロス

営業現場の労働効率のコストロスは、営業効率の低下が大きな原因である。営業体制の最適化を行うには、営業ルートや配送ルートの損益分析、催事やイベントの損益分析等々、個別損益を分析し、コストロスを探る必要がある。

コストダウンの効果的実践ノウハウ

コストダウンの具体的方法は企業を取り巻く経営環境や経営状況によって、無限に広がる。

大切なことは、自社にフィットしたコストダウンの方法を定着させるために、トライ&エラーを小さな規模で繰り返し、コストダウンの精度を高めることだ。

最後に、コストダウンの効果的実践ノウハウとして、当サイト内のお薦め記事を紹介する。

経費率の計算式と適正水準

経費率は、会社の収入に対するコストバランスを示す経営指標だが、会社経営は収入以下のコストで運営することによってはじめて成り立つので、経費率ほど重要な経営指標はない。この記事では、経費率の計算式と適正水準について詳しく解説している。【この記事を読む】

人件費率の計算式と適正水準

人件費はすべての企業において発生する費用であり、殆どの企業において最大コストになるので、人件費率ほど重要な経営指標はない。この記事では、人件費率の計算式と適正水準について詳しく解説している。【この記事を読む】

コストダウンのネタは無限にある

コストダウンのネタ探しに悩みを抱える経営者はじつに多いが、コストダウンのネタが尽きると会社の衰退リスクが高まる。なぜなら、ライバルよりも低コストでより良い商品やサービスを提供できなければ、たちまち市場競争から脱落するからだ。この記事では、コストダウンのネタからコスト削減の限界に至るまで、詳しく解説している。【この記事を読む】

コストダウンは企業存続に不可欠な活動です。但し、企業の付加価値を棄損するようなコストダウンは行わないでください。企業の付加価値が棄損すると、競争優位性が低下し、会社が衰退します。また、良好なコストバランスを保つために、人件費や各経費の適正水準をキープする努力も忘れないでください。

ピックアップ/pickup

おすすめ/recommend

経営のご相談/contact

全力で経営者様を支え、会社の繁栄を加速します!!!