経営の勉強を基本から学ぶ|勉強の要点から勉強法まで全て分かる

経営者にとって、経営の勉強ほど大切なものはない。

なぜなら、会社経営は経営者の能力ひとつで成功と失敗が決まるからだ。

この記事では、経営者が勉強すべき経営の基本から勉強法に至るまで、詳しく解説する。

経営の勉強は基本が大切

会社を取り巻く事業環境は時の経過と共に絶えず変化するので、経営の勉強に終わりはなく、経営者引退の日まで勉強が続く。

従って、経営者が経営の勉強の手を抜いた瞬間から、会社の衰退リスクは大きくなる。

経営の勉強を始めようにもどこから手をつけていいのか分からないと悩む経営者もいるかも知れないが、経営の勉強で最も優先すべき領域は「経営の基本」になる。

☑基本があって応用がある

☑最も大事なのは基本である

☑基本があって基本を破るのは型破り

☑基本がないのに基本を破るのは形無し

など等、会社経営に限らず、物事の基本は、プロフェッショナルな領域の入口にある、外しようがない重要なポイントだ。

当然ながら、経営の基本が身についていない経営者は、プロの経営者にはなれず、自己流の危うい会社経営に陥るリスクが高まる。

従って、経営の勉強をするのであれば、第一に経営の基本をしっかり学ぶことが大切だ。

【関連記事】経営を学ぶ|社長・起業家・後継者のための実践経営学

どこから経営の勉強を始めれば良いのか?

経営の基本から勉強を始めれば良いといっても経営の領域は膨大だ。

果たして、どこから経営の勉強を始めれば良いのか、という迷いが出ると思うが、最低限抑えるべきは「会社の数字」だ。

会社の数字には事業活動の全ての結果が表れる。しかも、会社の数字ほど客観的且つ合理的な情報はなく、数字の理解次第で経営の成功と失敗が決まるといっても過言ではない。

経営とは、事業の営みを永遠に経ける(続ける)ということ、つまり、会社の永続性を確立することで、そのための条件は、黒字経営の持続と継続的な利益拡大にある。

そのためには、経営者が会社の数字を読み解く基本スキルを勉強することが不可欠になる。

会社の数字を読み解く基本スキルは「数字の集計・数字の理解・数字の活用」の3つに分割して勉強すると分かりやすい。会社の数字の勉強法について、順を追って詳しく解説する。

経営の勉強その1「数字の集計をマスターする」

経営の勉強その1は「数字の集計をマスターする」だ。

会社経営と数字の集計には密接な関係性があり、会社の数字の集計過程、集計の仕組み、整合性のある集計方法、など等、数字の集計を理解しなければ、どんな経営の勉強をしても意味がない。

会社経営を成功に導くためには、数字の集計をしっかり勉強し、その知識をベースに経営の勉強を深めることが大切だ。

早速、数字の集計を勉強するうえでのポイントを詳しく解説するが、まず、数字の集計は財務諸表と呼ばれる会計資料に記録される。

財務諸表への記録は、事業活動の開始と同時に始まり、時間の経過と共に会社の経営成績が形作られる。

当然ながら、数字の集計がいい加減だと、財務諸表の内容もいい加減になり、正しい経営成績が把握できなくなる。

つまり、会社経営の正否の判断が曖昧になり、会社経営の失敗リスクが飛躍的に高まってしまうのだ。

経営の勉強をするうえで、数字の集計が不可欠と云われる所以はココにあり、会社の数字を正しく集計し、正しい経営成績を表す財務諸表を作成することが、失敗しない会社経営の出発点になる。

なお、財務諸表は、会計期間で区切られて作成される。

会社の会計期間は創業期を除いて1年間と決まっているが、1年に1回だけ財務諸表を作るだけでは十分な集計とはいえず、やはり、月次決算書(月次試算表)と云われる1ヶ月単位の財務諸表を作成しなければ、まともな会社経営はできない。

繰り返すが、会社の数字は、経営采配の重要な判断基準になるからだ。

会社の数字を集計するうえで注意すべき点は、会計期間内における収入と支出を徹底して対応させることだ。

例えば、いい加減な収入・支出の集計が原因で会計期間内における収入と支出の整合性が崩れると、経営成績が不明瞭になる。

経営成績が不明瞭になると、会社が儲かっているのか、儲かっていないか、言い換えると、良い経営なのか、悪い経営なのかが、まったく分からなくなる。

当たり前だが、いい加減な数字の集計からは、いい加減な経営しか生まれず、正しい数字なしに、良い経営など出来るものではない。

会社経営の第一歩は、数字の集計について勉強し、正しい財務諸表を作成するところから始まるのだ。

なお、財務諸表の読み方や仕組みは当サイト内の「よく分かる財務諸表のミカタ」で詳しく勉強できるので、勉強の参考情報としてお薦めする。

経営の勉強その2「会社の数字を理解する」

経営の勉強その2は「会社の数字を理解する」だ。

事業活動の結果は全て会社の数字に表れ、数字が良ければ良い経営、数字が悪ければ悪い経営というように、数字と経営は切っても切れない関係にある。

例えば、あなたが、これから全く知らない会社の経営者として社長の座に就いたとする。新社長に就任したあなたが真っ先にすることは何だろうか?

恐らく、「会社の調子が良いのか?」或いは「会社の調子が悪いのか?」を確認するために、会社の数字に目を通すのではないかと思う。

(少なくとも、わたしはそうする)

儲かっている会社と儲かっていない会社では、経営のアプローチが全く変わる。普通の経営者であれば、会社の数字を真っ先に確認したうえで、今後の経営プランを考えるだろう。

▶今現在会社を経営している経営者

▶これから会社の社長に就任する経営者

▶これから創業や起業を考えている経営者

いづれの立場の経営者も、会社の数字を深く理解するところから社長業が始まるのだ。

また、会社の数字は、社長の経営采配の基準になるので、会社の数字の理解が深まるほど、経営采配の精度も上がる。万が一、誤った経営采配を下したとしても、数字の理解が深ければ自然と軌道修正が働くので、経営の失敗リスクも少なくなる。

数字に強い経営者が会社の業績を伸ばしているといわれる所以はココにあり、数字の勉強なしに、プロ経営者としてのスキルは殆ど身につかない。

なお、会社の数字の勉強効率を上げるには、自己経営診断がお薦めだ。自分の会社の数字を使った自己経営診断ほど数字の理解に役立つ勉強法はない。

経営診断方法は当サイト内の「すぐ出来る経営診断のススメ」で詳しく勉強できるので、勉強の参考情報としてお薦めする。

経営の勉強その3「会社の数字を活用する」

経営の勉強その3は「会社の数字を活用する」だ。

緻密に分析された数字の活用が、正しい経営采配の出発点になる。

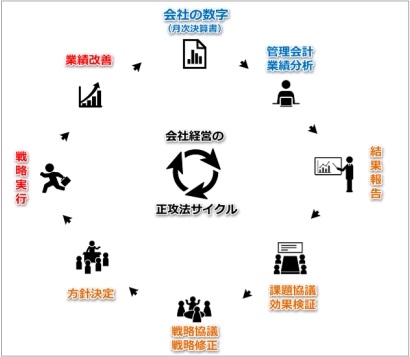

つまり、数字を集計し、分析し、采配を下す。そして、実行し、改善し、検証を繰り返し結果を出す。このサイクルこそが、経営の正攻法サイクルになる。

経営の正攻法サイクルが回り始めると、経営者の数字を読み取る力がどんどん強化される。

例えば、小さな数字の変化から大きな経営課題を発見したり、未来の経営リスクを予見したり、将来の失敗リスクを事前に摘み取る能力がみるみる上がる。

或いは、小さな数字の変化から積極投資の兆しを感じたり、事業拡大のヒントを思いついたり、将来の成功を形作る先見性と実行力も身につく。

つまり、経営の正攻法サイクルを回すこと自体が経営の勉強に繋がり、経営者の能力をどんどん高めてくれるのだ。

なお、数字を活用するための経営分析手法は、当サイト内の「中小企業の経営指標と経営分析手法」で詳しく勉強できるので、勉強の参考情報としてお薦めする。

経営を成功させる勉強法とは?

会社の数字を正しく集計し、数字を理解し、数字を活用する、という経営の基本を勉強した後は、

☑会社の数字から何を読み取り、どう経営の采配に活かすのか?

☑会社の数字から何を読み取り、どう実行に移していくのか?

など等、

経営者の思考力と実行力を高めるための勉強が不可欠になる。

いかに数字を正しく捉えていたとしても、思考が間違っていれば経営を誤り、たとえ、思考が正しくとも実行が伴わなければ業績は良くならないからだ。

ちなみに、思考力と実行力は、経営者自身の経験と体験をもとに勉強するのが最も有効な方法になる。なぜなら、他人の成功事例(思考と実行例)に目を配って勉強しても何も得るものがないからだ。

中小企業の経営環境は十人十色で、経営の成功ノウハウは企業の数ほどある。

従って、数字の基本をしっかり勉強したうえで経営の正攻法サイクルを回し、実践を通して思考力と実行力を磨く方法が、最も効率的且つ優れた勉強法になる。

経験と体験に基づいた勉強ほど力強いノウハウを生み出す勉強法はなく、経営者にとって、杓子定規の経営学や会計学などを勉強しても大して役に立つことはない。実学(実践)こそが全てといっても過言ではない。

なお、わたしの経営実学を凝縮したノウハウは、当サイトの「儲かる実践経営ノウハウ」で詳しく勉強できるので、勉強の参考情報としてお薦めする。

経営の勉強はいつから始まり、いつまで続くのか?

昨今は、経営者を志す方が少なくなってきたと云われている。

経営者を志す人にとってはライバルが少ない状況なので、チャンスといえばチャンスだが、経営の勉強をするなら早いほど良い。

なぜなら、経営の勉強度合いによって、その後の経験値の高まり方に大きな差がつくからだ。

例えば、経営の基本知識が”ある人”と”ない人”に同じ経験をさせた場合、経営者の視点と経験が大きく育つのはどちらだろうか?

両者の違いは、答えるまでもないだろう。

わたしの場合は20代中盤から30代前半までは経営の専門知識をしっかり勉強し、あとは実学(実際の会社経営)を通じて経営の勉強を続けている。

経営者の立場になると、社内外問わず、経営者の悪いところを指摘する、或いは、経営者の力不足を正す、など等、経営者の将来を案じて懇切丁寧に何かを教育してくれる人間は殆どいなくなる。

だからといって、経営の勉強を止めてしまえば、そこで経営者としての成長は止まってしまう。

経営の勉強に終わりはない。

孤独な立場におかれる経営者は、どんな場面も勉強、どんな方との付き合いも勉強の対象と思い、謙虚さとどん欲さを忘れずに、果敢に経営の勉強を続けることが大切だ。

経営能力の高い社長ほど勉強熱心で、周囲の幸せを人一倍考えて行動しています。成功したければ、絶えず自分を律して経営の勉強に真摯に取り組むことです。社長の勉強熱心な姿勢は社員がちゃんと見ています。そして、社長のそうした姿勢が組織に良い影響を与え、会社の成長を加速させるのです。